一篇讀懂(王振忠書畫)振海書法家,

原標題:王振忠︱鐫刻在青石上的歷史記憶

一、徽州碑刻及其相關著錄

南宋史學家羅愿在《新安志》中指出:“新安之石不宜于碑,露暴歲久,則剝泐不可讀,加以中更寇攘,存者益寡。”不過,盡管因石質所限及兵燹戰亂的影響,徽州一地遺存下來的碑刻仍然相當不少。特別是明代中葉以后,隨著徽商之崛起,社會生活漸趨繁雜,碑刻之數量遂急劇增多。關于這一點,《袁中郎游記》曾講述,“公安派”代表人物袁宏道曾與陶望齡、潘之恒等一起游覽齊云山,當他看到觸目可及的碑碣時,厭惡之情油然而生:“徽人好題,亦是一僻【癖】,薰習成風,朱書白榜,卷石皆遍,令人氣短!”袁中郎一向反對復古模擬風氣,強調應直接抒發人的性靈,表達真實情感。在他眼里,隨處皆在的碑刻,其實是“俗士毀污山靈”。不過,揆諸實際,“徽人好題”的結果,是促使各類文獻(包括對聯、碑刻)之數量大為增加。

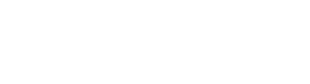

1935年,杭州西泠印社創始人之一、著名金石學家葉為銘撰有《徽州訪碑記》,其中羅列了《宋建炎三年造大圣菩薩寶塔碑》和《明嘉靖二十三年葉晴重修宋塔碑記》。葉氏在文中提及:

吾四世祖義公,于明永樂七年由郡城北門附郭遷居新州,而辟地建置,則自五世祖蓁公通籍后經營之。宅左立廟,即今宗祠也。祠左尚存古塔,刊有宋建炎三年建筑記,又有明嘉靖二十三年九世祖晴春公修葺記,敘述源流,明晰無遺,攸關故鄉文獻、吾族歷史。故予于今秋赴歙,椎拓石刻,并攝塔影,以備續修邑志、家乘之采輯。(《浙江省立圖書館館刊》第4卷第5期,1935年,79-81頁)

葉為銘:《徽州訪碑記》

新州一地位于歙縣北郊,1980年代當地曾發現新石器時代的村落遺址。北宋宣和三年(1121年)歙州改名徽州后,此處一度為州治所在,據說當地迄今尚存有宋城墻遺跡。葉為銘提及的“古塔”(大圣菩薩寶塔)俗稱新州石塔,位于今歙縣第二中學校園內,該塔全用赭色麻石鑿砌而成,高四米六,五層,八面形體,正、背兩面刻有南宋建炎建塔和明朝嘉靖重修之銘記,數十年前就被列為安徽省重點文物保護單位。

安徽省文物保護單位——新州石塔

葉為銘的祖先世居徽歙,自明末遷居杭州,到他前往新州尋根時,已歷三百年,故他于上揭文章末署:“新州葉氏第二十世從憲公遷杭第九世為銘,記于杭州市紫城家廟。”正像前文提及的那樣,他拓碑、攝影,主要是為“續修邑志、家乘”做準備。后來,他出版了《歙縣金石錄》十四卷。

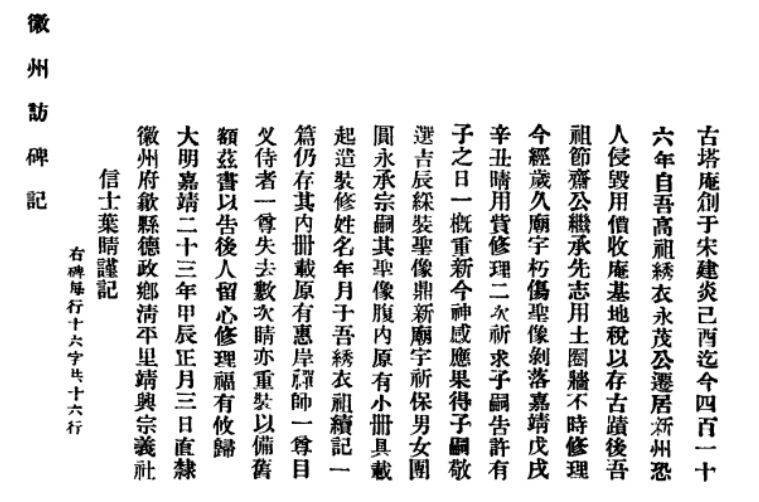

民國時期,除了遷居在外的徽人為尋根而拓碑之外,本土的徽州人也多有類似的舉措。以方志編纂為例,道光《徽州府志》卷十五《藝文志》中,就有“徽州碑刻附志”,此一附志由清人夏鑾所纂,收錄徽州府境內唐至明代碑刻三十四通。不過,《藝文志》僅錄碑目,未錄原文,碑目之下注明時年及著錄典籍,說明存佚狀態以及文字剝泐情況。而在歙縣西溪南(今屬黃山市徽州區)文書中,亦有《歙縣金石目》和《歙西溪南吳氏四槐書室收藏金石目》等。

吳保琳輯述:《歙縣金石目》,西溪南文書,私人收藏

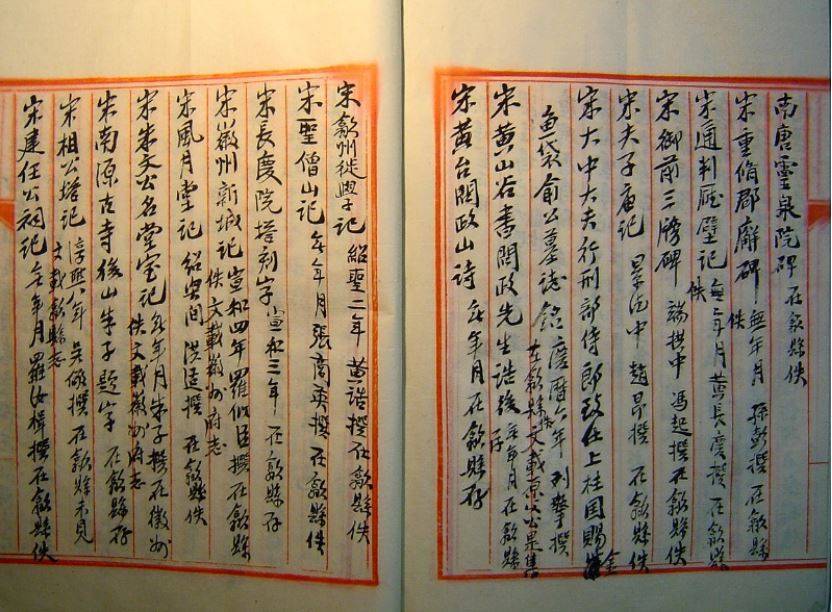

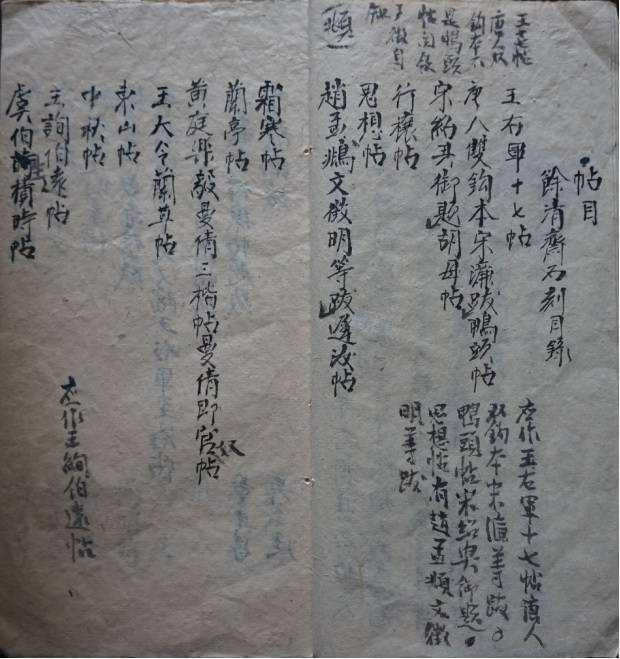

西溪南吳氏自明代以來就是徽州著名的世家大族,該家族的最后一任族長吳吉祜,卒于1957年7月18日,終年七十四歲。在他身后,留下了大批的鄉邦文獻,其中有一小薄冊題作《古衣小記》。書中有一部分為《帖目》,首先列舉了《余清齋石刻目錄》和《余清齋帖跋》,接著又列舉了《清鑒堂石刻目錄》和《吳氏石刻目次》。后者內容包括董其昌所書的《墨禪軒說》以及陳繼儒、吳士奇、陳元素、程宗魯、程伸、許立禮和吳楨的跋,陳繼儒撰書的《吳氏修墓記》,佚名所撰之《德求堂記》和《贈吳周生敘》,董其昌撰書《歙西莘墟重修誥贈許氏宜人祖母墓記》,楊錫跋撰文、鄭來書《吳爾袞公墓志銘》,秦宮璧《吳爾襄公墓志銘》,金榜撰書《吳硯山六十壽序》,方粹然撰、程瑤田書《澹圃記》,祝允明撰書《溪南吳氏八景詩》,以及王稚登等人的跋。除了這些之外,書中還提及吳吉祜本人的一些拓本,如《芰荷南逕》,“依吳氏吉祜拓本,吉祜私有,隸書,石在思睦祠上隔壁吳氏吉祜家中。按:此系吉祜次公囗,德奎同族得于本宅之側土中,其四字方寸大小,可裱一直幅。回憶先君子少渠公寓北京南城驢駒胡同,于土中得一殘石,其字隱隱可見,先君定為宋刻,后因展【輾】轉遷徙,遂致失落,殊可惜也!”這段文字中的“少渠公”,為同治十二年(1873年)恩科舉人吳蔭培,因其任職外務部,故寓居北京南城。由此,亦可知該段文字應出自其子吳保琳之手。吳保琳為吳蔭培長子,畢業于法政學校,曾任江西高等審判廳統計科、民事科主任,長期寓居華北的山東、北平一帶,與吳吉祜頻繁通信,切磋鄉邦文獻之收集與整理。在吳吉祜抄錄及著述的不少抄本中,都見有吳保琳校勘的文字。揆諸實際,《古衣小記》書名中的“古衣”二字,其實就是吳吉祜之“祜”字,此書出自吳吉祜之手,但書中也有不少吳保琳的按語。例如:“綠芙蓉,方簡,……吳未央。祜按:未央,(《溪南金石志》作“來央”)良止公也。琳按:鹽城春甫氏《新安紀程》于道光二年月日午后偕石泉步于村之北,尋廢棕亭,閱太乙石,過釣雪堂,一路竹樹紛披,境頗幽致,有古棕亭,今廢,惟前明汪司馬南溟、吳太常與諸名士題名石在耳。今考此石題名,非汪司馬道昆及吳太常士奇。《紀程》所記,乃耳食。《歙縣志》云高士樓門前有丈人峰石,即此也,此石并未移動,蓋與樓相近耳。”春甫氏的《新安紀程》抄本現由筆者收藏,今查原書道光三年(1823年)八月二十日條,其中的確提到了廢棕亭和太乙石。

吳吉祜:《古衣小記》抄本,私人收藏

另外,吳吉祜《古衣小記》中,還提及“吳少微公石刻八種”,即《新安吳氏始祖少微公謚文惠遺像》(附《宋羅愿唐御史少微公傳》)、《敕左臺監察御史吳少微》《唐玄宗皇帝御贊右臺監察御史吳少微謚文惠》《宋任布吳文惠公像贊》《宋富弼吳文惠公像贊》《宋朱子吳文惠公像贊》和《少微公遺像志》,“上列八種,吳蔭培書,吳福田繪像,吳仲成督鐫于津門”。唐監察御史吳少微為歙人,后遷居休寧,其人被尊為新安吳氏始祖,上述這些,都是與西溪南吳氏相關的碑刻。

至于現存徽州碑刻最為集中的地方,主要有歙縣新安碑園碑刻、許村云溪堂碑刻和徽州區唐模之檀干園鏡亭碑刻。當然,這些碑刻在內容上相對較為文人化,與主要矗立于街衢巷陌、深山僻塢的絕大多數碑刻迥異其趣。

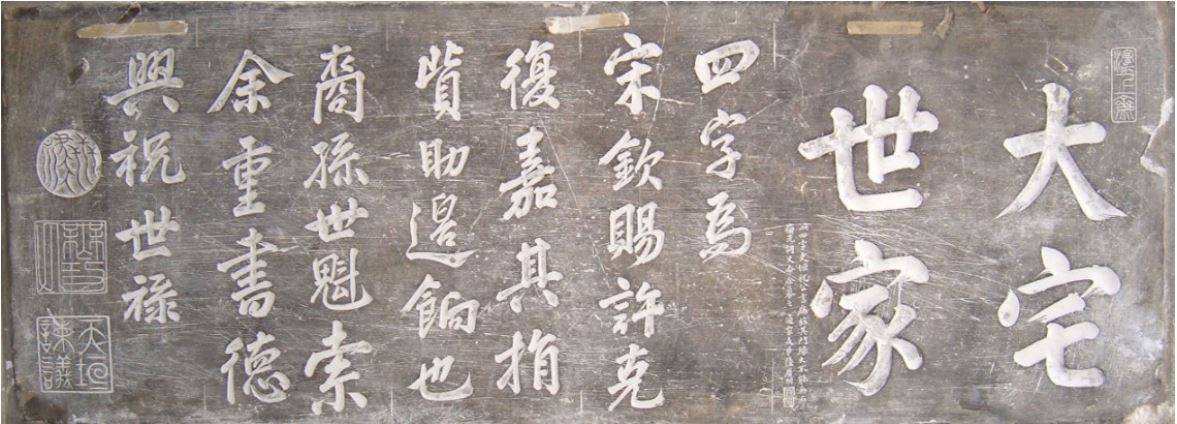

明祝世祿書“大宅世家”,歙北許村云溪堂石刻

二、碑刻中的區域社會經濟

安徽黃山中國徽州文化博物館原館長陳琪先生,多年來徜徉于黃山白岳之間,披荊訪碑,收獲頗豐,現在遴選其中的部分成果,編成《徽州百碑》,頗具學術價值。

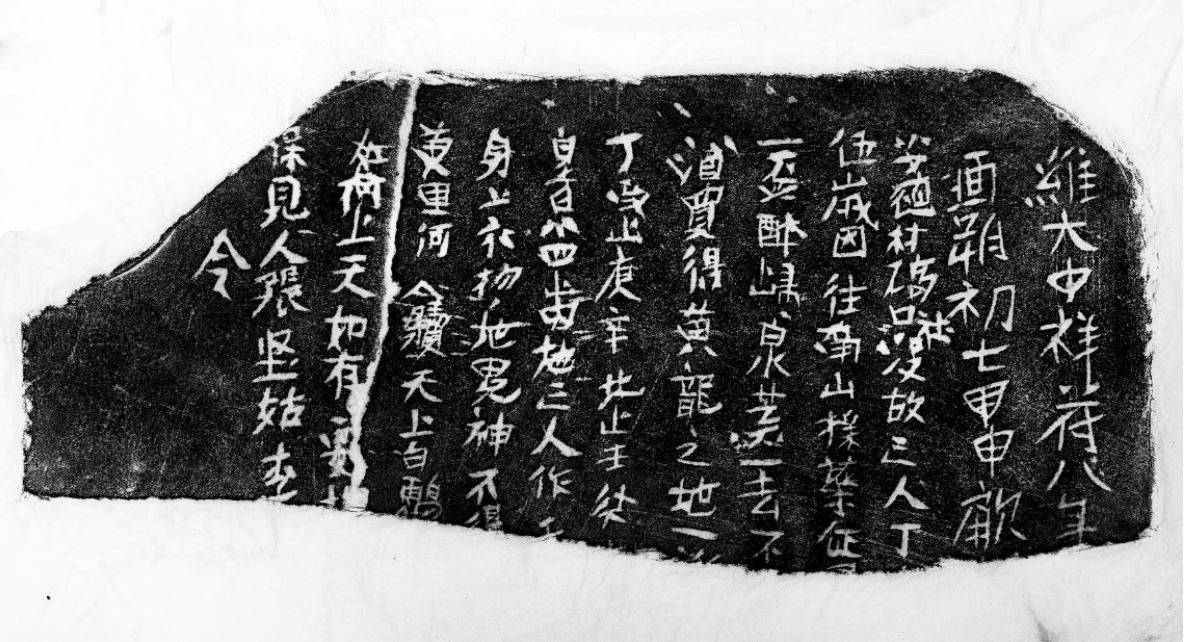

作者先前長期在祁門縣工作,對祁門各地的公私碑刻有著清晰地掌握。書中收錄了祁門縣博物館收藏的大中祥符八年(1015年)買地券殘片以及慶歷八年(1048年)的“汪氏八娘地券”等。后者的文字較為完整,迻錄如下:

惟慶歷八年歲次丙戌閏正月甲寅朔二十一庚申,大宋國江南道歙州祈門縣制錦鄉遐岺里偶舍社女弟子汪氏八娘,甲戌生身故,因往靈山采藥,尋遠壽之方,路逢仙人飲酒,時沾一杯,不覺醉歸泉臺,后落坡死。今用囗清酒買得龍子靈地一穴,永為千年之宅,基地東止甲乙,南止丙丁,西止庚辛,北止壬癸,中囗戌己。囗囗山買下之地,上止青天,下止黃泉。來時誰為書?水中雙鯉魚;誰誦?天上鶴以誦;飛上天,魚盡了入深泉。保人:張堅(古)【固】,見人:李定度。若有人來相借問,但求東海囗囗,急急如律令。

祁門縣博物館藏北宋祥符八年(1015年)買地券殘片,陳琪提供

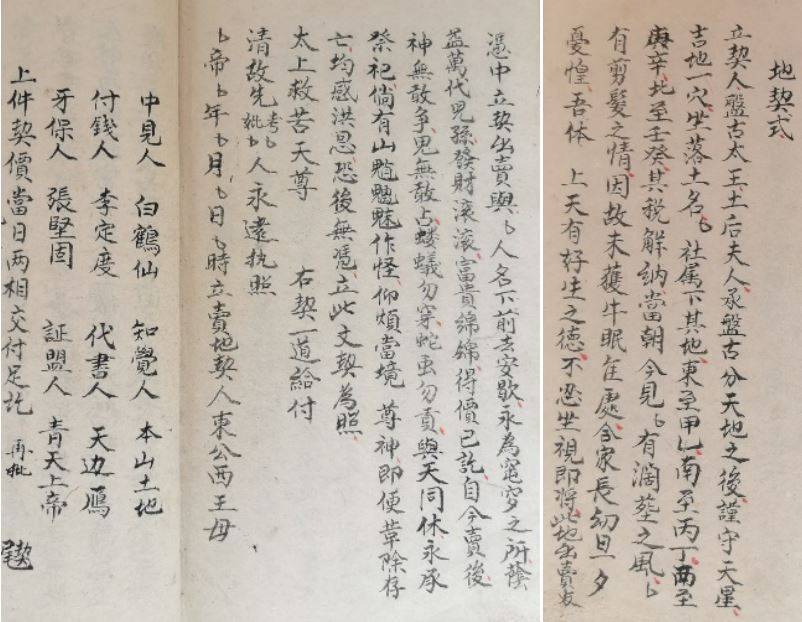

慶歷八年即1048年。在元代之前,祁門之“祁”多寫成“祈”,買地券的文字記錄也證實了這一點。此外,該館還有北宋治平元年(1064年)的“王大娘地券”、崇寧三年(1104年)“胡二十七娘地契”以及南宋淳熙七年(1180年)的“章念八地券”,這些,都較現存最早的徽州契約文書要早數十年至一二百年,可以從一個獨特的角度讓人見識文獻表述的早期樣貌,也可與后世徽州文書中的買地券比照而觀。

清代的買地券,私人收藏

除了歷史文獻學上的價值之外,不少碑刻還是研究區域社會的重要史料。例如,堨是一種水利設施,也是徽州常見的一類地名,對于村落社會、水利灌溉和交通運輸等都有著重要的關系,其影響甚至還遠及中國的西南地區。而在徽州當地,鮑南堨是豐樂河上的一處重要灌溉水渠,系新安太守鮑宏于東晉咸和二年(327年)倡建,初為木樁石壩,其干渠從巖寺潛虬山下引豐樂水,經鄭村路口分為南北兩渠,至今仍在發揮著部分的功能。而據盛清時代豎立的鮑南堨禁碑記載:此堨因年久廢弛,當地士紳呼吁示禁,“以戒不虞、以杜損害”。乾隆五十九年(1794年)五月,歙縣西鄉十九都、二十三都等圖鮑南堨堨首、監生吳正仲等人呈稱:“惟是此堨之源,自巖鎮大河入口,沿河筑砌石磅百七十余丈,往來行人以石磅為捷徑,趨之如鶩,春夏水滿,一旦失足,性命堪虞,此往來行人之首宜禁也。……邇來小民每貪小利,于石磅之內釣取魚鯤,日往月來,泥灰剝落,筍縫因之不固,一經水勢沖激,遂囗傾塌。損之易而成之難,此釣取魚蝦之又宜禁也。其他秋冬水涸,近堨居民傾倒瓦礫,填塞堨內,更有拙工蠢農,疏挖堨堘疆界,將沙泥瀉入堨中,積累既多,水道不利,此淤塞堨渠之尤宜禁也。”為此,他們請求官府示禁,規定今后春夏水滿之時,不得在該石碣上往返,以防失足;也不得在堨內釣取魚蝦,損害石堤,侵挖堨磅;至于秋冬水涸之際,近堨居民不得傾倒瓦礫,堵塞水道。“倘有前弊及簰夫、地棍抽竊堨口木壩,害截水源,許各堨首即行赴府呈稟,以憑立拿嚴究,斷不姑寬”。此一禁碑涉及清代水利設施之管理與維護,類似于此的碑刻還有一些,對于水利史和地方社會研究,具有較為重要的學術價值。

《徽州百碑》中的一些碑刻,還有助于我們理解國家與地方社會的互動。例如,2000年7月,陳琪等人在祁門縣彭龍村田野考察時,搜訪到嘉靖五年(1526年)四月十二日的一通《申明鄉約碑》,其中提及:根據洪武禮制,“每里建里社壇場一所,……每遇春秋二社,出辦豬、羊祭品,依式書寫祭文,率領一里人戶,致祭五土五谷之神。務在誠敬豐潔,用急祈報。祭畢,就行會飲,并讀抑強扶弱之詞,成祀而退”。與此同時,推舉約正、約副,“照依鄉約事宜,置立簿籍二扇,或善或惡者,各書一籍。每月朔一會,務在勸善懲惡、興禮恤患,以厚風俗”。接著,碑中還提及建立社學和社倉。類似的碑刻,還見有績溪縣龍川村上鄉祖社的一通“申明鄉約以敦風化”碑刻。如所周知,嘉靖五年(1526年)是徽州大規模推行鄉約的年份,當時的立意,事實上反映了明代鄉約最原初的動機和性質。從中可見,鄉約與里社、鄉社、會社,本來就存在著密切的聯系。中國鄉約研究的先行者楊開道在其名著《中國鄉約制度》一書中曾指出:洪武里社禮制“偏重農業宗教,自然宗教,以祀五土五谷之神,為祈禱雨晹之用”。只是后人在研究鄉約時,往往多從宋代的勸善戒惡以期風俗淳厚之理想談起,而于明清鄉約與洪武禮制之重要淵源的關注還遠遠不夠。這兩塊碑刻的最大價值,在于反映了民間社、會與鄉約的關系。后世的鄉約,其實與洪武禮制的關系頗為密切,不少學者多只看到鄉規民約的一面,卻很少注意到社、會的性質與具體運作。其實,根據筆者此前的另一項研究,在祁門,直到盛清時代仍然存在著“立會補約”的情形。

在明清時代,僧俗關系之變遷也是觀察國家與地方社會互動的另一個重要視角。乾隆三十二年(1767年)九月十七日,圍繞著祁門縣西峰寺恃強霸占寺產告示碑刻提及:“查士民捐助資產于寺廟,本屬樂施,何得竟起檀樾名色侵謀覊占,滋生事端?地方官如遇此等訟案,即應隨時斷結,以息紛爭。應如該學政所請,通行直省出曉諭,將檀越名色一概革除,不許借有私據爭奪訐告。其士民施舍田產修建寺廟,但許僧尼道士經管,亦不許檀樾自行售買,如有犯案到官者,該地方囗時酌辦,按例懲處,仍行勒石示禁。”此一碑刻反映出的歷史變遷軌跡亦耐人尋味。我們知道,宋元時期,將寺廟交與僧、道管理,或在佛寺、道觀中設立祖先祠堂,在全國不少地方皆較為常見。在這種背景下,一些寺廟對于特定宗族有著強烈的依附關系。不過,明代中葉以后,宗族與寺廟之關系呈現出一些新的特點。此一時期出現了諸多紛爭,主要表現是寺廟企圖掙脫特定宗族之控制。及至清代,官府對待寺院的態度也發生了明顯轉變,對于僧(道)俗糾紛之處置,往往是將寺、祠分立,不再允許宗族檀越插手寺廟事務,而上述碑刻則恰好反映了此一政策的轉向。

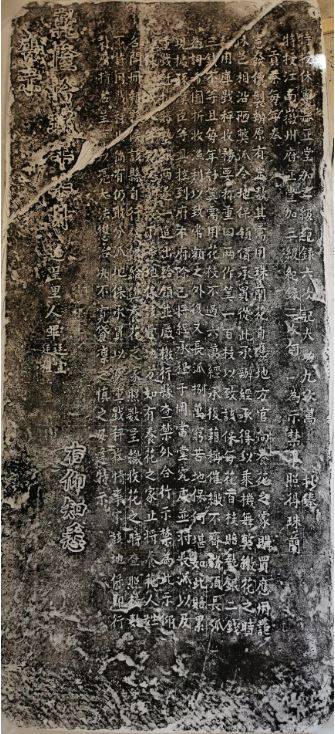

現存的一些碑刻,還是歷史學者研究區域經濟的重要史料。例如,休寧縣源芳鄉凹上村一塊乾隆十九年(1754年)的珠蘭貢茶禁示碑提及:“照得珠蘭貢茶,每年奉憲發價制辦,原有定數,其需用珠蘭花,自應地方官向養花之家購買應用。詎休邑相沿陋弊,派令地保領價承買,從此承辦經承得以乘機舞弊。繳花之時,輒用庫戥秤收,務要稱重四兩作算一百枝,以致該保每花百枝賠墊銀二錢、三錢不等。且每年計算,需用花枝不過六萬,經承復藉稱催繳不齊,務須長派為詞,希圖折收漁利,以致常額之外,復又長派捌萬,窮苦地保何堪如此賠累?”這是有關珠蘭貢茶的一份珍貴史料,具有相當重要的學術價值。根據當代方志記載,清乾隆年間,歙縣江某(一說琳村蕭某)從閩中罷官歸里,將珠蘭花作為觀賞花木帶回故里,后來逐漸用于窨茶,遂形成了獨具特色的珠蘭花茶。清代民國時期,珠蘭花茶主要運銷華北各地,也有不少甚至遠銷蒙古和俄羅斯。在徽州,珠蘭花之主要產地是在歙縣的琳村、問政山、山斗、鮑家莊、稠木嶺和承舊嶺等處。而根據這方碑刻,顯然說明珠蘭花引入徽州的歷史應當相當之長,可能遠在乾隆時代以前。而且,不僅是歙縣,休寧也有珠蘭花茶之生產。

乾隆十九年(1754年)珠蘭貢茶禁示碑,陳琪提供

在徽州發現的一些碑刻,還是研究徽商的重要史料。例如,1943年思源碑提及:“先大王父廣鐸公,于同治丁卯六年創設唐益隆醬園酒坊,迄今七十七載,經營擘畫,煞費苦心,規模所貽,猶存手澤。”根據績溪文史學者方靜的訪談,唐益隆醬園酒坊的主人唐廣鐸,因避兵燹戰亂逃至歙縣,白手起家。他從漁梁碼頭鹽庫提取咸鹽,主要制作醬油、醬菜(什錦菜)、豆豉、腐乳和各類豆醬,銷往歙縣城鄉各地……此一碑刻位于歙縣古城正街民宅內,原碑鑲嵌在一方墻壁之中,碑刻風化嚴重,但字跡清晰,這是反映徽人貿販取贏的一則史料。另外,歙縣新安碑園內有嘉靖己酉(1549年)明贈南京兵部車駕司員外郎江公暨安人鄭氏合葬墓碑,其中提及江大用“……駕部從兄仁習里中賈。……駕部從兄客錢塘,服下賈,復不利,仰天嘆曰:‘丈夫賈則賈耳,固當擇地逐時,罔不在大,寧能規規然析薪而爨、數米而炊乎?’遂辭其兄,北賈青、齊、梁、宋,業日起,歸而治鹽筴錢塘。……駕部既饒,安人纖儉如故。……中官畢真出鎮浙,牛羊用人,駕部陰屬二子徙業廣陵,毋及于難。及駕部歸歙,同時諸賈往往坐株連”。這是汪道昆撰寫的一通碑文,其中提及在浙、淮一帶活動的徽州鹽商。傳主謀事江湖,窮途遠涉,在宦官出鎮浙江時,目擊其時的商情艱窘,遂果斷趨利避害,將鹽業經營的據點遷往淮南。另外,萬歷十三年(1585年)歙縣汪長公孺人方氏、金氏合葬墓志銘中提及:歙縣巖鎮“竹塢公以鹽筴賈于浙,大屈其訾【貲】,返而居貨里門。里門堇堇,不足以當中賈。長公從容請于父曰:‘兒聞瘠土無豐年,偏裨無上爵,此中詎足以羈兒哉!’遂挾輕訾【貲】游都會。渡江,颶大作,舟幾覆而獲脫。厥后,質貸子錢云間,則倭寇擾云間,諸賈多亡其財,長公诇寇出沒,不罹其害。古人有言,成大事者,在智在膽。長公瀕危于江,而卒以大江為坦途,倭夷為諸賈害,長公因之收其利,此其中寧渠無大過人者哉!”這里的“長公”,生于弘治十六年(1503年)十月六日,歿于萬歷九年(1581年)四月十日。其中所述,主要是嘉靖年間從事兩浙鹽業的情形,反映了成化、弘治以后徽州鹽商在兩浙的成長歷程,以及倭亂時期一些徽商對情勢詭譎之江南形勢的判斷。

及至清代,沿續明萬歷年間確立的綱法,徽商在兩淮的實力有了進一步的增長。大批徽商在淮南和淮北從事鹽務經營,但在當時,“淮北鹺務,久形疲滯”,淮北長期以來為鹽務運銷之疲岸,不少商人往往想方設法規避其害。關于這一點,歙縣棠樾村保存的嘉慶九年(1804年)的三道圣旨碑,就是極為生動的史料。其中的一塊碑刻提及:“商人鮑芳陶前經僉派淮北監務,業據該商之子簽認口岸,該商忽生告退之心,捏稱患病,躲避在家,不肯接辦。”鮑芳陶即鮑啟運,為揚州鹽務“首總”鮑志道之弟。此碑的年代系嘉慶九年三月初八日,稍后四月初三日和四月十三日的碑刻也與此有關。其中,嘉慶九年四月十三日奉上諭:“前因佶山參奏商人鮑芳陶奉派僉商,飾詞告病,抗不辦公,恐此中另有主唆別情,并淮北鹽務是否應令淮南商人兼辦,抑另須設法調劑,降旨令陳大文查議具奏。茲據陳大文查覆:以淮北口岸疲滯,應于四萬四千余并引之中酌提二萬并引,停其捆運。現據淮南總商洪箴遠等稟稱:‘淮北正當積疲之后,勢難將停運引課加入現運引中,以致有課無鹽,淮南商人情愿按綱代為完納。’等語。著照所請,準于淮南鹽鋼一百余萬引中攤帶淮北停運二萬并引課項,俾淮北各商得以從容辦運,俟試行五年暢銷后,再復還原額,自行納課。至商人鮑芳陶認運求退,既訊,系上年奉僉時患病屬實,且于北運,人地生疏。伊有一子,讀書不諳鹽務,勢難兼顧,尚非有心違抗。著免其斥革,準輸銀五萬兩,代完淮北退商未運壬戌綱鹽一萬余引,余著照所議行。欽此。”從上述三碑來看,棠樾鮑家與鹽政衙門、皇室的關系極佳,故碑刻中提及的各方對于鮑家抗僉多所回護。對此,鮑啟運頗為感激,在三碑之后,他慨嘆道:“臣啟運被參,若非日月照臨,夔龍明允,焉有今日?再造深恩,感泣不盡!謹將上諭三道敬勒宗祠,俾啟運世世子孫仰戴殊恩厚德,以圖報稱于萬一。”這三塊碑刻,可以與迄今尚存的一些鹽商信稿等文書比照而觀,對于研究淮北鹽業,具有重要的史料價值。

歙縣棠樾——清代揚州鹽務總商鮑氏故里

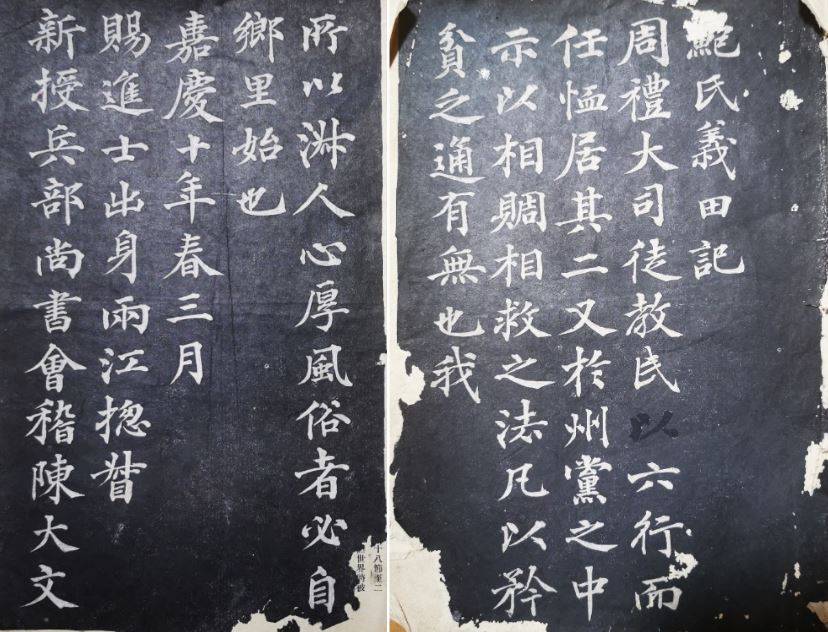

【清】陳大文:《鮑氏義田記》拓本,私人收藏

在盛清時代,包括棠樾鮑氏在內的揚州八大鹽務總商,有不少都來自歙縣。因此,揚州與歙縣的關系極為密切。北京的歙縣會館,有一些經費就來自揚州鹽商的資助。而在歙縣,始建于南宋的紫陽書院廢圯已久,及至盛清時代,受到揚州鹽商之鼎力扶持而得以重建。乾隆五十五年(1790年),鹽商世家出身的戶部尚書曹文埴,會同其他鹺商鮑志道、程光國等,重建紫陽書院于縣學后之朱文公祠舊址,當時,為了區別于紫陽山中的紫陽書院,遂取名“古紫陽書院”,其號舍、堂廡、浴湢等一應俱全,所費則由揚州鹽務總商洪箴遠等二十余人請于運司,并轉詳鹽院動支營運款項供給。《徽州百碑》中,就收錄了乾隆壬子(1792年)《歙縣公議重興古紫陽書院規條碑》,其中提及紫陽書院之經費來源,“每年分四季請領,司匣之紳士按季,于正月、四月、七月、十月請監院學師備文鈐印,紳士并另具信,將文書封入信中,專足馳送揚州同鄉之總商,憑文請領。所有徽專赴揚足人先付力金若干之外,到揚應找銀若干,即兌出封入信中,以便揚州接信后即行找付。其揚州領出經費送徽,酌定每次給力銀九四平紋八兩,折庫平紋六兩九錢六分,即由揚州于領出經費時扣發。又酌定司房請領報銷紙筆等費,每年共給九四平紋銀三十六兩,折庫平紋三十一兩四錢四分,分四次給發,每次九兩,亦由揚州于領出經費時按次扣給。司匣者即于每次收到經費時照數開支”。另外還規定,在古紫陽書院設立公匣,由歙縣當地的鄉紳負責管理。辦事人員定期從“司匣”處請領銀兩,每個月末,將當月收支賬目登冊,交由“司匣”者收貯。及至年末,又將整年的收支賬目造一總冊,交由“司匣”查核,并歸公匣保存。作為“司匣”的紳士,再將領到的經費開支等逐條寫明,分別舊管、新收、現支、仍存四項實在數目,總造清冊一樣三本,交由歙縣當地的眾紳士過目,并送往書院方面鈐印,一本存于公匣,一本備文送揚報銷,另外一本則寄往揚州“存公稽核”。在傳統時代,徽州民間組織一般設有“公匣”,收藏契約、賬簿等重要檔案。而所謂司匣,原指管理宗族文獻以及各類會、社契約文書的人員,后來在清代兩淮鹽務中,由鹽務總商控制的“辦公辦貢”的費用,也就叫做“匣費”,在漢口等地還專門出現了“匣商”(從本質上看,此即商業運作中的“司匣”),“專司支解各官養廉及各項生息并應酬抽豐游客等事”。而由著名學者程瑤田書寫的《歙縣公議重興古紫陽書院規條碑》,則為徽、揚二地之互動以及兩淮鹽務的內部運作,提供了一份翔實的史料。

除了鹽商之外,碑刻中還有其他一些奔逐貨利的商業史料。如乾隆四十五年(1780年)八月二十一日《浮梁縣東埠街奉憲勒石永禁碑》,其中提及江西饒州府浮梁縣民王重輝等與婺源縣船戶陳士榮等爭裝磁土一案。此一碑刻,迄今仍然豎立于瑤河之濱的浮梁縣東埠老街上。從碑刻環境來看,此處原是東埠古碼頭,是通往景德鎮輸送高嶺土的礦業專用碼頭。當時,都昌縣人和婺源縣人分別組成船會,負責高嶺土裝卸船運。乾隆年間,兩地船戶發生糾紛,上訴至縣衙。為此,浮梁縣衙嚴禁布告,“嗣后毋論本地、婺船,悉聽客商雇募裝載瓷土,不得妄分畛域,橫行滋事。如敢不遵,許該地保據實指名稟縣,以憑嚴拿詳究,斷不姑寬”,并勒石立碑。管見所及,該碑此前曾載《千年遺珍——浮梁縣第三次全國文物普查成果圖典》 (江西美術出版社,2013年版,219頁),當年是作為研究景德鎮瓷業生產和社會經濟之珍貴史料受到關注,此次則作為旅外徽商活動的重要文獻收入《徽州百碑》,具有特別的學術意義。

此外,在徽州當地的一些碑刻中,也見有徽人居廛列肆、服賈經商的生動資料。例如,迄今仍鑲嵌于寢堂墻上的同治八年(1869年)《歙縣北岸村重修宗祠碑記》,便是反映徽州宗族修祠理主過程的重要碑刻。在該碑論列的捐輸者名單中我們可以看到:“徳懋公妻汪氏助出蘇城帯城橋大昌醬園合身一半,……齡甫光福店捐錢一千二百文,應昆木瀆店捐洋七元三角五分,福耕車坊店捐洋三元四角,惇裕堂盛澤店捐洋貳拾元,……楚書岔口洋莊捐洋叁拾元,……士煒陳墓店捐洋拾元,恒發松江店捐洋拾元,天興米店捐洋兩元,裕茂米店捐洋四元,壽南光福店捐洋一元六角七分,春生陳墓、木瀆店合捐洋十二元三角五分,繼梁陳墓店捐洋五元;蘊公支:楚珍木瀆店捐洋叁元;萱公支:星彩太倉店捐洋四元,舜臣車坊店捐錢五百文,德余車坊店捐洋壹元七角一分心,美成車坊店捐洋八角囗分,佑之車坊店捐洋八角囗分,芷芳周莊店捐洋拾壹元,文邦室洪氏徽城店捐洋拾九元;友德公支:謙豫光福店捐洋念四元五角,秀山店捐洋拾貳元,源泰店捐洋兩元一角五分,亯茂店捐洋兩元零五分。”上揭名單,涉及徽商世家北岸吳氏家族各支成員的捐輸。關于清代北岸吳氏旅外務工經商的狀況,乾隆時代李斗所著《揚州畫舫錄》就曾提及:吳氏為徽州望族,分居于歙縣西溪南、南溪南、長林橋、北岸和巖鎮諸村,其寓居揚州者,即以所居之村為派。可見,在盛清時代,北岸一帶前往揚州經商之人相當不少。而上述碑刻則表明,晚清時期的情況早已時移勢異,除了徽城店和在歙縣南鄉的岔口店之外,其他的店鋪都位于江南各地,尤其是以蘇州為中心的廣大地區。此一碑記,反映了懋遷異地的歙縣南鄉人群與長三角市鎮商業發展的密切關系。

此外,徽州碑刻還有助于我們考證方志等相關文獻。譬如,《徽州百碑》中收錄了1936年著名學者、詩人許承堯所撰,程致澤書就的歙縣西干志刻石殘碑三塊,這對于研究《西干志》具有重要的學術價值。西干亦即河西之干,“平衍渟蓄,竟川含綠”,為歙縣練江河西一帶的統稱。《西干志》是許氏編纂的一部關于西干地理環境、人文風貌的志書,其書稿本目前收藏在安徽省博物館。

另外,1940年歙縣西溪南瑣瑣娘墓碑上題:“中華民國二十九年歲次庚辰十一月谷旦/清贈宜人二十六世從庶祖妣吳太宜人瑣瑣娘之墓/十世從孫保琳、珹謹題,十一世從孫德松、寶敬立。”該碑之陰另有“謹考”:“瑣瑣娘系清初光公二十六世從祖允復公(字天行,公逸公子,墻里祠派下庠生,官至工部都水司員外郎)之庶配。既不詳其姓氏,又不知其生卒年月,僅據父母傳說。歿后,葬于歙西溪南果園牡丹臺下,名流詩詞,粗具端倪,惟叔曾祖退旃公詩題為‘牡丹臺下百妾主人瑣瑣娘墓’者較為詳盡也。由清初至今垂二百年,無知其墓址者。去年己卯秋日,金珠族姑母(三十四世從祖鳳炤公女)來里,指明其處。族長受之翁及鶴秋侄函囑志其顛末,并署其耑,勒諸貞珉,以垂不朽云爾。中華民國二十九年歲次庚辰十一月谷旦,保琳謹志,保珹謹書。”此一墓碑行文及相關考證,反映了民國時期西溪南文人對于家族傳說的嚴謹論證。文中的“受之翁”,也就是前文提到的西溪南末代族長吳吉祜。目前所見某年由濟南寄往歙縣西溪南的明信片上,就有吳保琳與吳吉祜討論瑣瑣娘事跡的內容。而在上述墓碑上記錄和考證瑣瑣娘墓碑者,則是旅外徽人吳保琳。根據陳琪對碑刻環境的描述:瑣瑣娘墓碑在果園進門右手邊的牡丹臺遺址上,碑刻倒在地上,被雜草掩蓋,不過立碑石質較好,碑文清晰。關于瑣瑣娘,是西溪南一位具有濃厚傳奇色彩的女子。依據許承堯等人的講述:瑣瑣娘是位美艷的女子,音聲絕妙。明朝嘉靖年間,徽州富商輩出。西溪南吳天行也以囊豐篋盈聞名于世。他在居處建設“果園”,園林臺榭,花月繁華,其中多玩好聲色。對于瑣瑣娘,吳天行傾慕芳姿,遂將其娶回家中。當時,吳氏后房霧鬢云鬟多達百余人,徽商吳天行遂有“百妾主人”之稱號。不過,因瑣瑣娘芳齡秀異、舉止嫻雅,而得到吳天行之專寵,兩情繾綣,備極溫存。豈料天妒紅顏,瑣瑣娘后因病致死,吳天行相思莫釋眷戀難忘,遂將其埋于果園,其上種植牡丹數本,筑土而環之以為臺。對于瑣瑣娘的事跡,清人作有《百字令》:“百年池館,間舞衫歌扇,飄零何處?只春愁瑣瑣不盡,分付牡丹留住。燕子重來,雕闌已換,寂寞尋黃土。料應紫玉,香魂不化煙縷。”詩詞淺斟低唱,徒慨繁華靡麗過眼皆空……迄至今日,當年的果園仍較完好,野花蔓草,四顧寂然,唯有倒臥雜草間的墓碑,引發諸多好事者懷想曩昔徽商的風雅與悲傷。

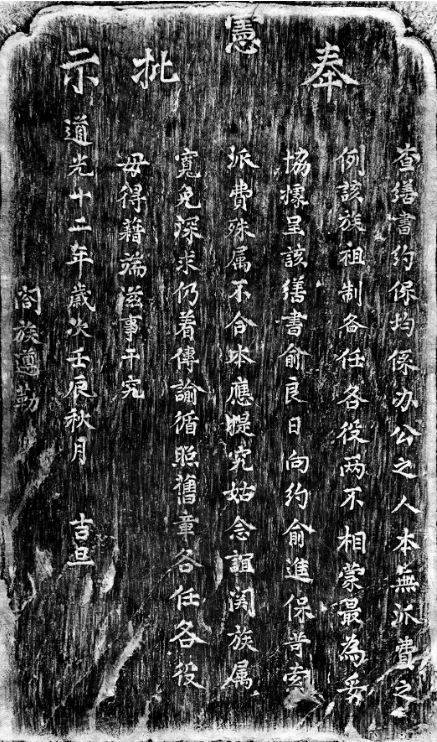

道光十二年(1832年)婺源縣新源村奉憲批示碑,陳琪提供

此外,《徽州百碑》收錄的碑刻,還提供了一些特別的資料。如《寧國縣章家灣村光緒二十四年嚴禁冊書敲詐勒索碑》,提中提及:“南鄉廿二都董陳顯廷等聯名稟稱:以都內冊書藉公漁利,遇事科派勒索,稍不遂意,即設法貽害,動轍滋事興訟,鄉愚受累匪輕。現經董等邀集合都公同籌議,援照一都定章。嗣后,除由單、畝費等項陋規概予革除,不準索取分文。所有都內置買田產,應送冊書寫契筆資每價洋一元,扣送筆資洋三分;田產過戶,每畝扣送紙筆費錢壹百四十文,作為永遠定章。此外,不準多索取分文,無論土客,一律照辦。其買賣產業,責成冊書指清界限。倘該冊書移挪飛灑,或含糊不肯指明,由該業戶邀同董、保、牌、甲長督同查辦。無主官田、地、山、塘等業,由冊書隨時查報,分別荒熟,悉照原定官價售賣,指交執管,入冊升科,不得額外需索,違即稟究。公懇給示勒石,以垂久遠而資遵循。”為此,寧國縣令頒發告示,“嗣后該都冊書由單、畝費等項陋規概行永遠革除,不準索取”。此碑的年代為光緒二十四年(1898年),對于研究民間推收過割的交易成本,具有重要的史料價值。據陳琪對碑刻環境的描述:該碑立于章家灣村口的路亭內,碑刻鑲嵌在墻上,碑面有六七處字被人為鑿壞,其余均清晰。金沙鎮章家灣村現屬績溪縣,原屬寧國縣二十五都(后改金沙),1956年金沙鄉劃歸績溪縣。文中提到的“冊書”,是傳統時代編造戶役冊籍、辦理民間田土推收過戶的基層職役,充當者必須精通書算、熟悉里甲情況。關于這一點,民國時期的《休寧一瞥》曾提到,在民間的“清厘”中,“役保催征,冊書查業,恒為營私得賄的捷徑”。看來,上揭碑刻所指摘者并不罕見,冊書利用職權上下其手,為當地民眾所告發,從而引起縣級官員的重視,遂頒布告示加以禁止。又如,道光十七年(1837年)績溪縣浩寨村《痳痘戲眾碑記》提及,當地痳痘戲四年一次,“生長子者,照人數派出錢演戲一夜。近因戲價雜費較昔已加數倍,而其中有極貧者甚難派出,是以眾議,量力捐輸,合興公堂,以為永遠演戲之資。幸有志竟成,共相踴躍。今計樂輸鍋灶,得七折錢貳百余兩,置田生息”,為此立碑,將樂輸鍋灶名目勒石以記。天花麻痘,歷來是傳統時代孩童成長的心腹之患,這在不少宗教科儀、愿文中皆有諸多涉及。該方碑銘展示了徽州民間為祈禳疫災而搬演雜劇、聚觀長夜的場景,顯然是與醫療史、戲曲史相關的重要史料,頗為耐人尋味。

三、《徽州百碑》的學術特色及未來展望

從內容上看,《徽州百碑》所收碑刻涉及面極廣,舉凡宗族史、教育史、棚民生活、山林經濟、社會治安、戲曲演出、村規民約等諸多方面,此前都已有不少學者涉及。例如,日本學者澀谷裕子較早關注到休寧各地的碑刻,并藉此探討過當地的棚民問題。世紀之初,卞利教授曾主持教育部人文社會科學重點研究基地重大項目《徽州文化遺存的調查與研究》,對徽州一府六縣的碑刻做了較為全面的調查,其本人也發表過《徽州訪碑錄》等。只是因該項目成果系出自眾手(陳琪也是該課題的重要成員之一),之后難以再行一一查核與校對,故直到現在還只能停留于內部資料初稿階段,尚無公開面世之可能。不過,近年來在徽州,對于碑刻文獻興趣濃厚的文史學者并不罕見。例如,歙縣學者邵寶振在《徽學》雜志上曾發表過多篇有關碑刻資料的整理,其中不乏史料價值較高的文獻。而《徽州百碑》的作者陳琪,則更是孜孜不倦地從事徽州碑刻之調查與研究,歷年久遠,搜羅宏富,成就最為突出。

陳琪在拓碑

與考古資料類似,碑刻也與特定的周遭環境密不可分,因此,考其來歷,敘其本末,系統、細致地記錄碑刻與特定村落以及其他標志物之間的關系,就顯得格外重要。在《徽州百碑》中,陳琪特別注意對“碑刻環境”以及碑刻發現時現狀的描述。例如,“乾隆五十六年陳門劉信可孺人墓碑被歙縣墨硯廠胡某收藏,碑刻保護較好,字跡清晰,……這塊碑是十年前在婺源縣硯山村買的,當時販子準備裁成小塊硯坯出售,后被胡秋生整塊購回,現在碑刻表面上仍然可以看見當時準備切割時所劃下的線條”。這些描述,顯然有助于我們了解相關碑刻的保存狀態,為進一步的研究提供重要的背景資料。此外,他還搜之遺編斷簡,以傳世文獻校對、補充碑刻中佚缺的文字。譬如,嘉靖己酉(1549年)的《明贈南京兵部車駕司員外郎江公暨安人鄭氏合葬墓碑》,因其風化嚴重,已斷成兩塊,其中殘缺數字,陳琪遂以汪道昆《太函集》中的資料加以補出。順治九年(1652年)的臥碑條約(殘碑),是當時頒行全國的儒學臥碑,對此,陳琪也根據相關資料予以補錄。同治十三年(1874年)重修大阜宗祠記碑文雖較清晰,但因歷年久遠而頗有損缺。對此,陳琪在田野調查中,通過村內耆老提供的文書原稿考訂補益。

當然,由于出版條件以及“百碑”體例之限制,此次收入《徽州百碑》的碑刻資料仍然頗為有限,而徽州碑刻之系統、全面的刊布,仍然有待于時日。

隨著歲月的流逝,以往矗立于荒郊野嶺的碑刻正在迅速流失。例如,最近二十多年,我曾多次途經浙嶺,早年在浙嶺峰頂曾見過不少碑刻,這些碑刻記述了古道的盛衰嬗變,以及沿途茶亭之興廢,但近年來卻漸漸不見了蹤影。在徽州,除了日炙風吹引發的自然風化之外,有的古董收藏者將散落各地的碑刻集中到某處私家園林內,所形成的“碑林”,由于遠離了原先的碑刻環境,使得這些碑刻成了不知來歷的“古董”,從而極大地降低了它們的研究價值。因此,及時搜訪、整理碑刻資料,盡最大可能地記錄下相關信息,是一項功德無量的搶救性工作。有鑒于此,我們應向二十多年來沐風櫛雨、四處奔忙的陳琪及其同好致以崇高的敬意,感謝他們窮搜博訪、日稽月累,為拓展“徽學”研究的文獻資源所做的不懈努力。

陳琪在讀碑

另外,除了徽州當地的碑刻之外,舊徽州府以外與之相關的碑刻還有不少,也有待于進一步的收集、整理與研究。在傳統時代,由于徽商的無遠弗屆,徽州文化具有極強的輻射能力,故而很多地方都有徽商活動的痕跡,相關碑刻顯然亦應在搜羅之列,以期更為全面地展示徽商在全國各地的活動。關于這一點,上個世紀五十年代以來出版的一批資料(如《明清以來江蘇省碑刻資料選輯》《上海碑刻資料選輯》《明清蘇州工商業碑刻集》等)中,雖然也收錄了一些旅外會館與商業的史料,但在實際上,散落各地的徽商及徽州會館的相關碑刻仍有相當不少。如在浙西衢州,就保留下一些與徽人活動相關的碑刻,關于這一點我已另文探討。而在上海西北的嘉定區,也見有“南翔新安同仁堂”碑。此外,筆者開始撰寫此文時,正在北京大學人文社會科學院訪問,在各收藏單位也找到一些與徽州相關的碑刻,雖然其中有的已收入王汝豐點校的《北京會館碑刻文錄》 (北京燕山出版社2017年版),但也有部分未被此前整理的碑刻資料所收錄(如康熙年間徽州義冢碑刻等)。此外,還見有一些已制成拓片的碑刻(如西溪南的拓片)等,這些,都有待于今后進一步的收集、整理與研究。

1920年代嘉定南翔新安同仁堂碑記

清代淮安“新安義所”碑

乾隆二十五年(1760年)北京《重修休寧義園碑記》

衷心希望將來能有一部囊括國內各地與徽州相關的所有碑刻之資料大全出版,在我想來,這也是“徽學”研究的一項奠基工程,將對中國史研究的進一步拓展提供諸多重要的史料,而《徽州百碑》之出版,則是邁向此一目標相關進展中可喜的一步。返回搜狐,查看更多

責任編輯:

注明:本文章來源于互聯網,如侵權請聯系客服刪除!